國內外行人碰撞保護標準最新進展與發展趨勢分析

核心提示:

作者:孫振東,中國汽車技術研究中心首席專家,全國汽車標準化技術委員會汽車碰撞試驗及碰撞防護分技術委員會秘書長;李海斌,工程師,中國汽車技術研究中心汽車試驗研究所零部件試驗研究部副部長。

一、行人碰撞保護概述

隨著中國汽車工業的發展,汽車保有量逐年增加,由此造成的安全問題備受關注。在汽車被動安全技術研究中,乘員保護一直是汽車被動安全研究的核心內容。經過幾十年的發展,汽車的安全性逐漸提高,乘員保護技術已經得到很大的改善。安全帶、安全氣囊、安全車身等被動安全裝備以及防抱死制動系統(ABS)、電子穩定性控制系統(ESC)等主動安全裝備的裝備率越來越高。汽車安全方面的標準法規也不斷出臺,使乘員在交通事故中的生存概率、受傷害程度得到普遍改善。

相比之下,汽車的行人安全技術卻發展較慢,人與車碰撞事故已成為全世界相關研究人員共同關注的問題。據統計,在歐洲交通事故死亡者中12%為行人,在美國為11%,中國則超過50%。在交通事故中,處于弱勢群體的行人,更需要得到保護。

二、世界各國的行人碰撞保護法規及評價

行人碰撞保護的概念,最早出現于20世紀60年代,由歐洲和澳大利亞的專家提出。但由于缺乏數據和研究手段,研究進展緩慢;20世紀80年代,歐洲、日本等國家和地區在該領域陸續開展了大量的研究工作。

1994年行人碰撞保護的試驗方法及碰撞模擬器在歐洲推出,即EEVC WG10,用假人模塊的試驗方法來考核車輛行人碰撞保護性能。1998年,EEVC/WG17提出了行人碰撞保護試驗草案,該草案成為歐盟、ISO、全球統一技術法規(GTR)、日本等制定行人碰撞保護試驗標準的參考。2003年,歐洲新車評價規程(EuroNCAP)和澳大利亞新車評價規程(ANCAP)將行人碰撞保護加入新車評價規程。

汽車工業發達國家至今已擁有一整套詳盡的汽車安全法規。行人碰撞保護方面的法規具有代表性的為歐洲、日本和全球技術法規。

歐洲經濟共同體(EEC)EEC74/483指令是最早的行人碰撞保護法規,該指令于1998年生效,適用于新車定型試驗,從2001年10月起適用于所有上路車輛。該指令涉及檢驗汽車前部的行人安全性能的試驗方法,要求檢驗所有參與車輛和行人之間相互作用的部件。主要有:小腿沖擊撞擊保險杠的試驗;大腿沖擊撞擊發動機蓋前緣試驗;成人及兒童頭部沖擊撞擊發動機蓋上表面試驗。

歐盟2003年頒布了EC 102/2003指令,該指令分兩階段執行。第一階段開始于2005年10月1日,第二階段開始于2010 年9月1日,歐盟成員國所有新生產的乘用車都要配備行人碰撞保護系統。兩個階段都包括頭部試驗、大腿試驗和小腿試驗,其中第一階段的頭部對擋風玻璃的碰撞及大腿試驗屬監測范圍,非強制執行。從2005年10月開始的第一階段,所有在歐盟銷售的新車必須符合新的行人碰撞法規。質量在2.5t或小于2.5t的所有乘用車和輕型廂式車必須通過三項試驗,以滿足車輛前部碰撞時保護行人免受頭部和腿部傷害的法規要求。2009年1月,依據前期運行情況,歐盟發布了EC 78/2009,替代了之前的EC102/2003指令,對標準執行時間表、部分標準限值和試驗方法進行了修改。

另外,EuroNCAP在2003年就把行人碰撞保護列為新車星級評定的一項內容。EuroNCAP行人碰撞保護碰撞試驗并不是嚴格按照歐洲法規的要求來進行的,而是有自己的一套評價體系,其行人腿部試驗是按照EC 102/2003指令第二階段的條件和要求進行,但是頭部試驗與EC 102/2003不盡相同,EuroNCAP的試驗條件更為嚴格,試驗車速由法規規定35km/h提高到40km/h,頭型質量也不同于EC 102/2003指令的規定,但頭部傷害指標仍然一致。EuroNCAP是目前世界上對行人碰撞保護試驗最為嚴格的評價體系。

日本于2004 年頒布實施了TRIAS63《行人頭部保護基準》,規定新車要安裝行人碰撞保護裝置,并于2005 年開始參照歐洲法規對行人碰撞保護進行JNCAP 的檢測。日本的TRIAS 63《行人頭部保護基準》法規是與JNCAP 相一致的。行人碰撞保護是日本JNCAP 中一個獨立的評價項目,它于2003 年開始實施,是參照歐洲行人碰撞保護法規制定的,但是其評價體系與歐洲的略有不同,日本的JNCAP只評價行人的頭部傷害。

行人安全性還被列入首批制定的15項GTR項目,在WP29被動安全工作組(GRSP)內成立了專門起草制定行人安全性GTR的非正式工作組,即行人安全性GTR非正式工作組,專門負責該法規的起草制定工作。行人安全性GTR非正式工作組成立后,在2003年提交了第一份工作報告,內容主要為起草制定該法規的基礎和依據,包括在各種交通事故中行人死傷的總體情況,不同受傷情況的分布,以及碰撞的速度等。GTR《全球技術法規關于機動車碰撞時對行人及弱勢道路使用者加強保護和減輕嚴重傷害的認證統一規定》(2008年版)已發布實施。

在中國,GB/T 24550-2009《汽車對行人的碰撞保護》于2009年10月30日發布,并于2010年7月1日開始實施。GB/T 24550-2009《汽車對行人的碰撞保護》修改采用了GTR9《關于機動車碰撞時對行人及弱勢道路使用者加強保護和減輕嚴重傷害的認證統一規定》(2008年英文版)。2013年發布了汽車行業標準QC/T 938-2013《汽車對行人的碰撞保護試驗規程》,2014年實施。

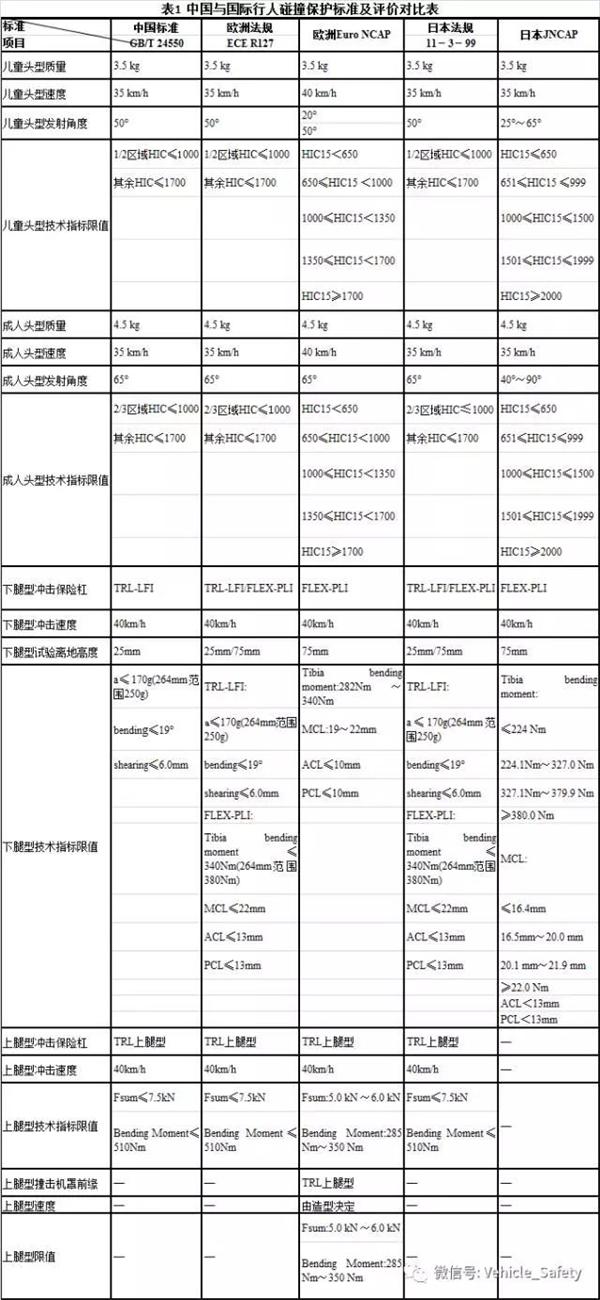

經過幾年的實施,目前國內汽車企業都已認識到汽車行人碰撞保護的重要性,并已將標準的技術要求作為產品的設計輸入,我國的汽車產品行人碰撞保護技術水平已較之前有較大幅度提高,但標準仍為推薦性標準,對于促進我國汽車行人碰撞保護技術的提高推動力仍顯不足。中國、歐洲、日本行人碰撞保護標準法規及NCAP評價的對比分析,如表1所示。

首先,從表1中可以發現,世界各國行人碰撞保護法規中,均是對行人的頭部傷害與腿部傷害提出了要求,原因是通過對行人與車輛碰撞交通事故的統計分析發現,頭部是行人主要的致死原因,而腿部是行人主要的致殘原因。我國行人碰撞保護標準采用GTR 9全球法規,與歐洲、日本一樣,主要是開展頭部保護性能和腿部保護性能的考核。

第二,車輛行人碰撞保護性能的評價,主要使用假人模塊碰撞器進行試驗,所使用的碰撞器主要有6種類型,分別是3.5kg兒童頭型、4.5kg成人頭型、TRL上腿型、TRL-LFI下腿型、FLEX-PLI下腿型和考核主動彈起式發動機罩的腿型。我國引入了其中的4種碰撞器,分別是3.5kg兒童頭型、4.5kg成人頭型、TRL上腿型和TRL-LFI下腿型。其中,TRL上腿型僅用于當車輛高度較高時,對保險杠性能的評價。下腿型僅引入了TRL-LFI下腿型,尚未引入FLEX-PLI下腿型,而FLEX-PLI下腿型.在技術上更加先進,在生物力學性能方面較前者更加與人的實際情況相近,是行人碰撞保護下腿型未來的發展趨勢,目前已被歐洲、日本廣泛采用。中國也應加快FLEX-PLI下腿型的引入,從而保持行人碰撞保護技術發展能夠跟上國際發展趨勢,避免在車輛出口時遭遇技術壁壘。

第三,頭型限值方面,中國與歐洲、日本一樣,普遍將頭部傷害指標(HIC)的分界線放在了WAD1000和WAD1700區域。

第四,上腿型限值方面,中國與歐洲、日本采用的相同的限值要求,歐洲的Euro NCAP提出了更高的要求,中國也可以考慮此種模式,在C-NCAP中進一步提出了更高要求。

第五,下腿型限值方面,因FLEX-PLI下腿型與TRL-LFI下腿型在評價指標上完全不同,同時經測試表明,兩者間也不存在相關性,因此無法進行相互之間的比較。中國標準采用了TRL-LFI下腿型,在TRL-LFI腿型的限值方面,與歐洲、日本的要求相同。中國應加快標準的修訂工作,盡快引入FLEX-PLI下腿型。

在行人碰撞保護標準方面,中國與其它實施行人碰撞保護法規的國家相比,雖然發展水平相對滯后,但中國行人碰撞保護標準的發布與實施時間較早,標準所包含的內容較為全面。在標準制定時,使用了GTR 9,在之后幾年的發展中,除了下腿型之外的試驗內容基本上沒有變化。行人碰撞保護標準在中國行人碰撞保護技術發展的方面起到了非常大的促進作用。

三行人碰撞保護技術及標準發展趨勢

隨著國內行人碰撞保護試驗研究的不斷深入,車輛行人碰撞保護性能整體水平逐漸提升,行人碰撞保護評價和研究也將逐漸被汽車企業和研究機構所重視。

(1)車輛行人碰撞保護性能將從設計階段就開始被考慮。現今主要在已有車型上進行局部改進的這種局面將被改變。在此設計思路下,車輛行人碰撞保護性能將得到大幅提升。

(2)行人碰撞保護標準的制修訂工作將加快。國內行人碰撞保護標準發展相對滯后的局面將被改變,包括標準的強制實施也將會得到進一步的研究。

(3)行人碰撞保護共性技術研究將逐漸增多。國內行人碰撞保護設計工作從局部改進向前端設計的轉變,將促使國內汽車企業更多的學習國外先進經驗,在模仿對標車的同時,對于一些共性的造型、結構、尺寸參數的研究勢必會增加。

(4)起行人碰撞保護作用的車輛部件的實際應用將得到增加。為滿足行人碰撞保護標準要求,國內車型大多有針對性的對車輛進行了改進,但因成本、行人碰撞保護標準在國內并未強制實施等原因,這些改進的構件的裝備率并不高,在中國標準開始考慮強制實施、引入行人碰撞保護評價的大背景下,車輛生產企業將逐漸增加此類構件的實際裝車使用率。

(5)行人碰撞保護新技術的應用。為獲得更好的行人碰撞保護性能,一些新的主、被動行人碰撞保護技術將被應用,如制動輔助系統、主動避撞系統等主動安全技術,主動彈起式發動機罩、行人氣囊等被動安全技術等。

隨著社會的不斷進步,行人這一弱勢群體將受到越來越多的重視,在此背景下,在已有的行人碰撞保護技術研究積累的基礎上,車輛行人碰撞保護性能將得到快速的提高,中國車輛行人碰撞保護性能的整體水平將得到極大提升。