令人頭疼的A柱變遷史

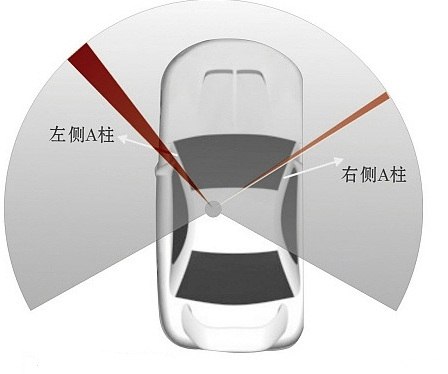

汽車上你最不滿意的是什么?相信大家的血淚吐槽可以分分鐘塞滿一籮筐,不過在這其中,想必少不了那根碩大的A柱。

附:據不完全統計,我國每年因A柱盲區導致的車禍占總數的30%。

A柱其實挺慘

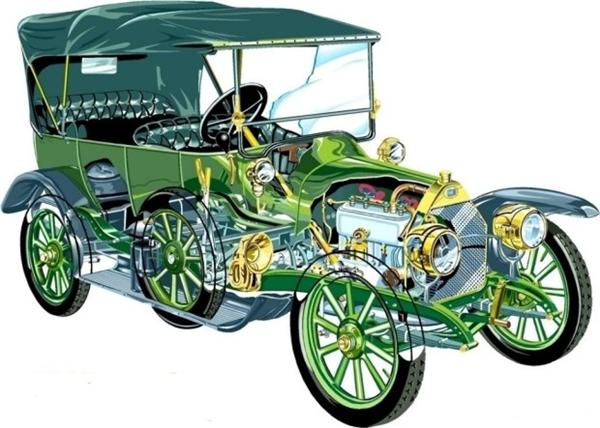

早期的A柱只是為了支撐前風擋,換句話說,可憐的A柱僅僅是個支撐點而已。時過境遷,對于現代封閉式汽車而言,A柱成了最不可缺的車身結構件之一,讓人“刮目相看”。

附:然而這個小小的支撐點,雖后被委以大任,依然被詬病。

常規車型上,A柱主要是應對正面撞擊和增強扭轉剛度,即便是與風同在的敞篷車,A柱設計也相當重要,可以抵擋翻滾帶來的沖擊。

附:想想要是沒個A柱擋一擋,被削的可就換成了腦袋。

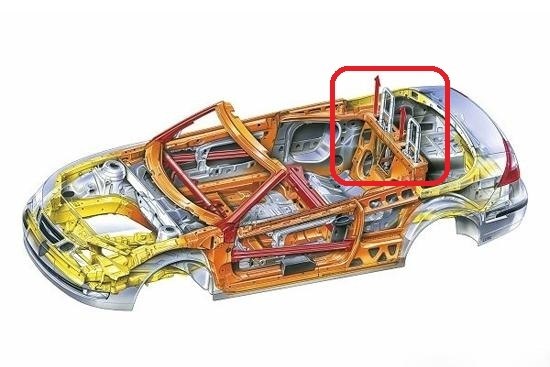

附:A柱往往采用高強度強度鋼制造,即使如此它也不是神到不需要輔助的,安全設計優秀的敞篷車往往還會配備可升降的防翻滾支架。

A柱發展歷經了一系列的變遷,最終有了我們現在所看到的樣子。比如90年代的車型,車柱往往纖細,視野通透、開揚。而在更久遠的50、60年代,A柱的造型則更加難以理解,因為它們僅僅只有一根手指粗細。試想一下坐在這樣的車內,可以享受環繞寬屏無敵視野是多么酸爽的感覺。

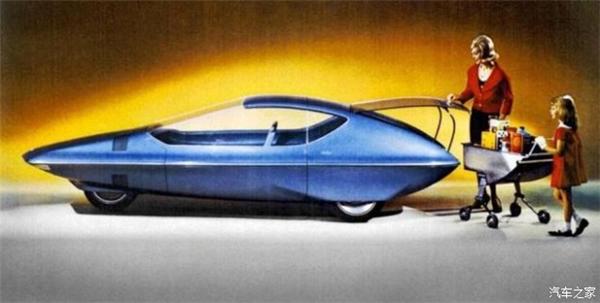

當時的設計大膽且充滿想象力,比如通用在1964年推出的ROUNDABOUT概念車,采用類似太空艙的設計,車門就是整個大艙蓋,壓根就沒A柱。

由于早期對A柱安全性的不重視,美國出現了大量汽車側翻事故且損失慘重。于是2008年,美國IIHS(美國公路安全保險協會,一家由保險行業推行的測試機構)開始了車頂承壓測試,狠狠地把各廠家痛批了一番。當時廠家們也意識到局面無法繼續拖延,紛紛出臺改進計劃,加強A柱的強度是大家緊抓的救命草。

附:從IIHS測試方式來看,對A、B柱要求很高。

隨著我們對A柱性能重視度的提高,各廠家也是絞盡腦汁表現自己的A柱設計,比如早前雪佛蘭玩的車頂集裝箱測試,十分具有煽動性,當時這么玩可是點燃了各大媒體的好奇心。不論專業性與否,不得不承認,我們對A柱的強度要求和關注度上升到空前的高度。

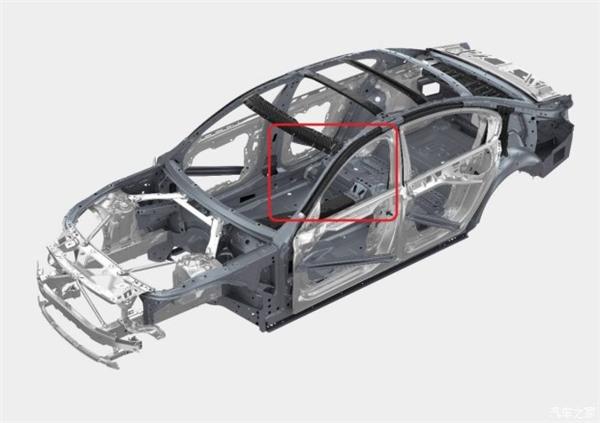

結構設計和內飾設計應該各打五十大板

由于現在大部分的汽車使用承載式車身結構,整個車身兼有車架的作用并且承擔全部載荷,A柱的存在得以使承載式車身結構具有更高的穩定性和車身剛度,在汽車發生碰撞時保護駕駛艙減小變形,對駕駛員以及乘客的安全起到重要的作用。

基于力學設計,在正面碰撞時,撞擊力會沿著前縱梁向A柱以及地板外側梁等位置發散,A柱承受大約25%的力。特別是當沖擊力過大時,A柱的變形會趨向于外凸狀,能為駕駛員提供較大的生存空間。

A柱的重要性還可從寶馬碳纖維增強車身見一斑。這款寶馬7系在A柱上使用了一大段碳纖維材料,可真真是舍得。

附:現代碰撞測試中,A柱是否發生嚴重變形成為了重要的安全指標。

如今汽車內飾設計越來越復雜,拋開安全性外,A柱還扮演了更多的角色,比如我們習慣將布線、音響等設計放在A柱上。

附:其實拆下護板,A柱并沒有我們想象中那么粗,內部還是有較大空余空間。正是由于其隱秘設計較好、空間大小合適,相比底盤走線更為方便,是汽車改線的常見選擇。

相比走線,音響改裝更加青睞依靠A柱,A柱倒模可是改裝店必備技能之一。

附:A柱倒模一定要注意會不會影響視野哦~比如這上圖這個就需要我們注意。

如今粗大的A柱,除了撐起車內安全,還可輔助內飾設計,真真是“內外兼修”。

我們啥時候能找回當年的魚缸視野

雖身負重任,可開闊的視野多少還是受到阻礙,有沒什么辦法兼得魚和熊掌呢?

1.影像技術

對于盲區,現在汽車普遍的做法是在車輛四周安裝攝像頭,用攝像頭代替人眼查看四周。現在一些配備360°全景攝像頭車型的售價也課常見于20萬元級別的車型上了。不過360°全景影像反應速度還有些滯后,真正遇到危險時,要是等到影像反饋到車內屏幕,駕駛者恐怕已避之不及了。

2.三角窗設計

比如提高A柱材料強度,在A柱上開個三角窗。其實這是種返時代設計,還會影響空氣動力學效果。

附:其實三角窗是現在A柱設計之前更早使用的一種設計思路。

3.格式塔效應

沃爾沃早在2001年就推出SCC(Safety Concept Car)概念車,該車采用鏤空A柱的設計,很好地利用了格式塔效應,即腦補能力。車輛駕駛員能通過數個不完整的畫面在大腦中形成接近于完整的畫面,將A柱盲區影響降低到最小程度。但遺憾的是這項設計至今僅停留在概念車上。

A柱的發展史是人類對安全意識重視的投影,這是可喜可賀的,但為了安全而降低駕駛體驗,甚至物極必反偶爾還會給駕駛帶來盲區的并非我們所愿,最終不得不感嘆魚和熊掌到底是不可兼得啊。

不過在上世紀50年代,部分美國車采用了大于90度的A柱傾角設計,這種設計一定程度上解決了左拐時盲區問題,但由于無法形成安全的三角區來承受汽車翻車時車頂的下壓力而并沒有大面積普及開來。

小結

A柱,看似簡單的設計,卻是一百多年都沒攻克的難題。最近我們也只能指望成像技術來隔物取景,這是個好辦法,也已經有很多車型配備了無后視鏡系統。但就制造技術而言,聰明的人類只是用了彎道超車的手法而已,而至今大部分汽車駕駛者還是處在A柱盲區的苦惱中,這是對用戶而言,而對于工程師而言,這種彎道超車何嘗不是對技術壁壘的妥協。對于二者來說,都是如鯁在喉。